子どもの受験、進学時のお金の不安を解消! 早期プランニングで教育資金を賢く準備する方法

「大学受験なんてまだまだ先のこと…」そう思っていませんか?

お子さんがまだ小学生や中学生だと、大学受験は遠い未来のことのように感じられるかもしれません。でも、受験は人生の大きな転換期。だからこそ、早めの準備と計画がお子さんの未来を大きく左右します。

お子さんがまだ小さいうちから準備を始めれば、子どもたちの個性や適性を見極め、最適な進路選択をサポートできるだけでなく、ゆとりを持った資金計画を立てることができます。

「教育費って、一体いくら必要なの?」

「貯金はしてるけど、足りるのかな…」

「うちの子、ちゃんと大学受験を乗り越えられるかしら…」

こんな風に漠然とした不安を抱えているあなたへ。

このコラムでは、ファイナンシャルプランナー(FP)であり、二人の子育て真っ最中のママでもある私、日高叔子が、受験プランニングと資金計画について、経験談も交えながら分かりやすく解説します。

これから一緒に、お子さんの明るい未来を描き、その未来を実現するための具体的な方法を考えていきましょう。

目次

なぜ、事前の受験プランニングが重要なの?

お子さんの受験、特に大学受験って考えると不安なことがたくさん出てきますよね。

教育費用は? 受験勉強はちゃんとついていける? メンタル面は大丈夫?…と、まさに心配のタネは尽きないもの。

でも、不安な気持ちを抱えているだけでは何も解決しません。だからこそ、事前の受験プランニングが大切なんです。早め早めに計画を立てて準備しておけば、いざという時にも落ち着いて行動できます。

変化する教育制度と受験の多様化

まず、知っておいてほしいのは、今の教育制度や受験のカタチって、私たちが子どもの頃とはずいぶん変わっているということです。

昔は、一般選抜(いわゆる「普通の受験」)が主流でしたが、今は、学校推薦型選抜や総合型選抜など、色々な受験方法があります。それぞれ選考の基準や求められる能力が違うので、お子さんに合った方法を選ぶためにも、入試制度についてきちんと理解しておくことが大切です。

一般選抜

これは昔ながらの受験スタイルで、大学入学共通テストと大学ごとの個別試験の成績で合否が決まります。筆記試験の対策がメインになりますが、大学によっては面接や小論文がある場合も。募集人数が多い分、多くの受験生が受けるので倍率も高くなる傾向があります。

学校推薦型選抜

高校での成績や活動実績が評価される選抜方法です。評定平均値はもちろん、面接や小論文、実技試験などで選考されます。一般選抜に比べると受験科目が少ない場合が多く、推薦枠をゲットできれば合格の可能性がグンとアップします。

総合型選抜

学力試験だけでなく、面接、小論文、プレゼンテーション、グループディスカッションなど、色々な方法で受験生の能力や適性、そしてやる気を総合的に見てくれる選抜方法です。大学に入ってからの学習意欲や将来の目標なんかも評価されるので、自分のことをしっかりアピールする力や、人とコミュニケーションをとる力も必要になってきます。

大学入学共通テストも昔のセンター試験とはだいぶ変わりました。ただ知識を詰め込むだけじゃなく、自分で考えて判断したり、表現する力など、実践的な能力が求められるようになっていますね。

つまり、今の受験では勉強ができるだけじゃダメで、コミュニケーション能力や主体性、多様性、そして周りの人と協力する力も重要になってきているんです。

これらの能力はすぐに身につくものではないので、小さい頃からお子さんの個性や得意なことを伸ばしてあげる教育が大切です。これからの時代は、AIやグローバル化で世の中がどんどん変わっていきますよね。そんな時代を生き抜くには、自分で問題点を見つけて、解決方法を考えて、実行する力。そして、色々な人たちと力を合わせて新しいものを生み出す力が必要になります。受験って、実はそういう力を身につけるチャンスでもあるんですね。

受験は「ゴール」じゃなくて「スタート」 大学入学は通過点に過ぎません。その先の社会で活躍できる人材を育成することが教育の最終的な目標です。受験を通して、子どもたちは目標を設定し、計画を立て、努力することの大切さを学び成長していきます。

そのため、受験プランニングはお子さんの将来のキャリア形成を見据えた、長期的な視点で行う必要があるのです。

早期準備のメリット

受験は子どもにとって大きなプレッシャー。プレッシャーや不安で体調を崩したり、やる気をなくしてしまう子もいるかもしれません。でも、早いうちから準備を始めると心にゆとりができて、受験のストレスを軽くするだけでなく、さまざまなメリットがあります。

基礎学力の定着

小学校や中学校で習うことは、高校で勉強する内容の土台になります。この時期にしっかりとした基礎を作っておけば高校の勉強もスムーズに理解できるし、応用力や考える力も育ちます。

個性・適性の発見

読書、習い事、部活動、ボランティア…お子さんが「やってみたい!」と思ったことは、どんどん挑戦させてあげましょう。色んなことを経験することで、お子さんの個性や得意なことが見えてきます。これらの経験は、将来どんな道に進みたいかを決める時にも役立ちますし、お子さんの自信にも繋がるはずです。

親子のコミュニケーション

早いうちから受験のことを考えていると、親子で将来について話す機会も増えます。「どんな大人になりたい?」「将来、どんな仕事につきたい?」…お子さんの夢や目標を一緒に考えて進路選択をサポートしてあげることは、親子の絆をもっと強くしてくれるはずです。

計画的な資金準備

大学受験、そして大学に入学すると、思っている以上にお金がかかります。

受験料、入学金、授業料だけじゃなく、塾や予備校に行ったり、教材を買ったり…。もし一人暮らしを始めるとなると、アパート代や生活費も必要になります。

教育費や受験費用って、家計にとっては大きな負担ですよね。だから、早いうちから計画的に準備しておくことが大切なんです。

例えば、お子さんが生まれた時から毎月少しずつ貯金を始める、学資保険に入るなど、長い目で見て資金計画を立てておけば、将来の負担を軽くすることができます。奨学金制度や教育ローンなども賢く利用しながら無理なく準備を進めていきましょう。

早く準備を始めると、心にゆとりができるだけじゃなく、お子さんの進路の選択肢も広がります。「お金の心配しなくていいよ」って言ってもらえたら、お子さんも安心して自分の夢に向かって頑張れると思いませんか?

小学校・中学校での準備。未来への土台作り

受験というと、どうしても高校受験、大学受験と、目の前のことにとらわれがちですよね。でも、受験で成功するためには、小学校・中学校での土台作りがとっても大切です。

この時期の学習習慣や生活習慣は将来の学習に大きな影響を与えます。お子さんの個性や適性をじっくり見極めながら、親子で一緒に未来への土台を築いていきましょう。

家庭学習の習慣化

「うちの子、なかなか勉強しないのよね…」と悩んでいるお母さん、多いんじゃないでしょうか? 宿題をやらない、テスト勉強をしない、ゲームばかりしている…。ガミガミ叱っても逆効果になることも。

大切なのは、お子さんが「学ぶって楽しい!」と思えるような経験をさせてあげること。そして、家庭学習の習慣を身につけることです。

まずはお子さんの得意なことを伸ばしてあげましょう。得意なことがあれば、自信がつき、学ぶ意欲にも繋がります。

そして、苦手意識を克服することも大切。苦手科目はつまずきやすいポイントを丁寧に教えてあげたり、一緒に問題を解いてあげたりすることで克服できることもあります。

親子で一緒に学ぶ時間を作るのもおすすめです。一緒に絵本を読んだり、図鑑を見たり、博物館に行ったり…。親子のコミュニケーションを通して、学ぶ楽しさを伝えてあげましょう。

それから、この時期に適切な学習環境を準備してあげることも忘れずに。子ども部屋に勉強机を置いたり、静かに集中できるスペースを作ってあげたりすることで学習効率もアップします。リビング学習もいいですが、気が散りやすいお子さんの場合は、個室を用意してあげた方がいいかもしれませんね。

小学校・中学校の学校選びのポイント

小学校や中学校は義務教育なので、自宅から近い学校に通う場合が多いと思います。

でも、「子どもに合った教育を受けさせたい」「より良い環境で学ばせたい」と、私立小学校・中学校への進学を検討しているご家庭もあるかもしれませんね。

学校選びで大切なのは、お子さんの個性や適性、そしてご家庭の教育方針に合った学校を選ぶこと。校風や教育方針、進学実績などをしっかりチェックしましょう。学校説明会や体験入学に参加してみるのもおすすめです。

学校の種類と特徴

学校選びはお子さんの将来を左右する重要な選択。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、お子さんの個性や適性、そしてご家庭の教育方針に合った学校を選んであげましょう。

| 学校の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 公立小学校・ 中学校 |

|

|

| 私立小学校・ 中学校 |

|

|

| 中高一貫校 |

|

|

気になる学校があれば積極的に学校説明会や体験入学に参加し、学校の雰囲気を肌で感じてみましょう。先生や在校生に直接質問することで疑問や不安を解消することもできます。

そして、一番大切なのは、お子さんの意見を尊重すること。「どんな学校に行きたい?」「どんなことを学びたい?」と、お子さんの気持ちをじっくり聞いてあげましょう。親子で一緒に、納得のいく学校選びをしてくださいね。

将来の進路を見据えて

小学校・中学校時代は、将来の進路について考える大切な時期でもあります。

「うちの子、将来何になりたいんだろう…」と悩んでいるお母さん。焦る必要はありません。

この時期は、さまざまな職業や進路について知る機会を増やし、お子さんの興味・関心を広げてあげてください。キャリア教育や職業体験などを通して働くことの意義や喜びを学んだり、さまざまな職業に触れることでお子さんの視野が広がり、将来の夢や目標が見えてくることもあります。

また、親子のコミュニケーションも大切です。「どんな大人になりたい?」「将来、どんな仕事に就きたい?」など、お子さんの将来についてじっくり話し合ってみましょう。

高校での準備。受験への第一歩…って、実は高校入学前から始まっているんです!

高校時代は、いよいよ大学受験に向けて本格的に準備を始める時期。でも実は、大学受験の準備って高校入学前から始まっているんです!

特に、推薦型選抜や総合型選抜を考えているなら、高校1年生からの成績がとっても重要になってきます。

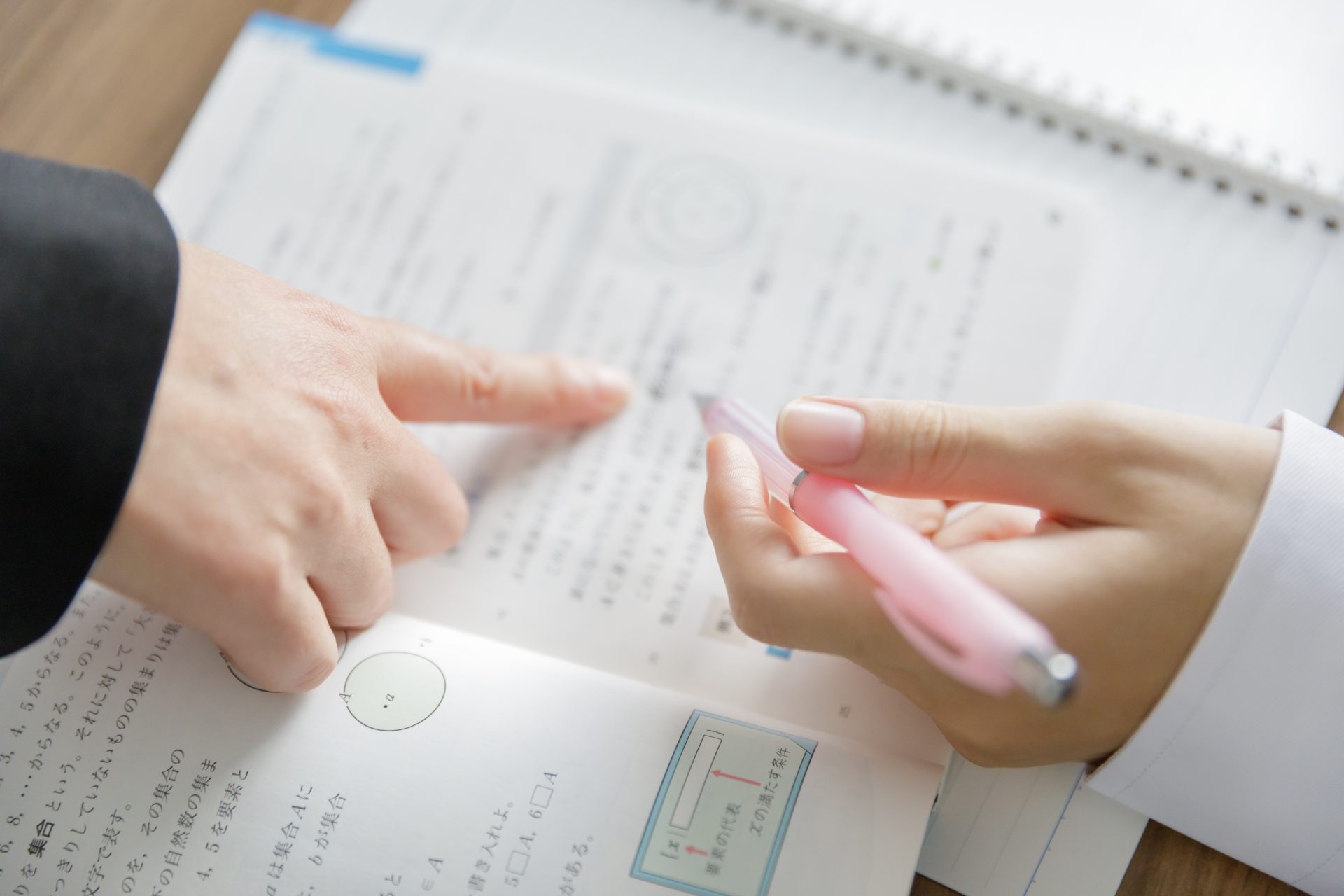

受験科目と学習計画

大学受験では、まず「どの大学を受験したいか?」を決めることが最初のステップ。

お子さんの希望や得意・不得意、そして将来どんな仕事に就きたいか…などを一緒に考えながら、じっくり話し合って志望校を決めてください。

志望校が決まったら、次は受験科目と配点、そしてどんな問題が出題されるのかをチェック!

大学によって必要な科目が違います。同じ学部・学科でも、大学によって試験の配点や出題される問題の傾向が違うこともあるので、過去問を解いてみたり、模擬試験を受けてみることで、お子さんの得意・不得意が見えてきます。

苦手科目の克服も、受験勉強では避けて通れないですよね。苦手科目はどうしても後回しにしがちですが、早めに克服しておかないとあとで困ることになるかも…。基礎からじっくり復習するのもいいし、得意な科目に時間を割いて点数を稼ぐ作戦を立てるのもアリです。

お子さんの性格や得意・不得意に合わせて、ぴったりの学習方法を見つけてあげましょう。

高校1年生からの成績が重要!

学校推薦型選抜や総合型選抜を考えているなら、 高校3年間の成績の平均が選考の際に大きく影響します。

高校1年生の成績は、その後の学習の土台となるので、しっかりとした学習習慣を身につけることが大切です。

- 授業に真剣に取り組む

- 宿題や課題をきちんと提出する

- 定期テストに向けて計画的に勉強する…など

基本的なことをコツコツと続けることが、受験成功への近道です。

3年間の評定平均値の計算式

高校1年生から高校3年生の1学期までの成績で、評定平均値が計算されます。計算式は次の通りです。

- 評定平均値 = (高校1年生の評定合計 + 高校2年生の評定合計 + 高校3年生1学期の評定合計) / すべての評価科目数

評定とは?

評定とは、各教科の学習の成果を、3つの観点から総合的に評価したものです。「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点で、それぞれA~Cの3段階で評価されます。

これらの観点を総合的に判断し、5段階の評定がつけられます。

| 評定 | 評価 |

|---|---|

| 5 | 特に優秀 |

| 4 | 優秀 |

| 3 | 優秀 |

| 2 | 努力を要する |

| 1 | 十分な努力を要する |

評定は、高校の成績として記録され、大学受験の選考資料となる場合もあります。特に、学校推薦型選抜では評定平均値が重要な選考基準となります。

高校時代は、お子さんにとって人生の大きな転換期。受験勉強だけでなく、部活動や学校行事など、さまざまな経験を通して大きく成長していく時期でもあります。親として、お子さんの頑張りを温かく見守り、応援してあげましょうね。

受験資金計画。賢く準備する方法

大学進学にかかる費用は進路によって大きく変わってきます。国公立大学にするか私立大学にするか、自宅から通うのか一人暮らしをするのか…など、さまざまなケースを想定して資金計画を立てておくことが大切です。

実は、奨学金や教育ローン以外にも、行政や企業が提供している支援制度もたくさんあるんです。知っていると知らないとでは大きな違い! これらの制度をうまく活用できれば、教育費の負担をグッと減らすことも可能ですよ。

この話をすると「そんな制度、全然知らなかった!」という方が本当に多いんですが、私自身も、最初は何も知らなくて、すごく損をしていたんです…。

例えば私は、毎月必ず市報や広報誌をチェックするようにしています。すると「こんな支援制度があったんだ!」「こんなにお得な情報が!」と、新しい発見がたくさんあるんです。

実際に、私が市報で見つけた奨学金制度のおかげで、数万円の助成金を受け取ることができたこともあります。行政の支援制度は、意外と知られていないものも多いので、ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

賢く受験資金を準備して、お子さんの夢を応援してあげましょう!

受験にかかる費用、まずは全体像を把握!

では、具体的に受験にはどれくらい費用がかかるのでしょうか? まずは、全体像を把握することが大切です。大きく分けると次の3つです。

- 受験料

大学や学部・学科によって違いますが、だいたい1校あたり2〜4万円くらい。私立大学は国公立大学よりも高めの場合が多いです。複数の大学を受験する場合は、受験料だけで結構な金額になりますよね。 - 入学金

国立大学は約28万円、私立大学は文系で約20〜30万円、理系で30〜40万円くらい。医学部や歯学部なんかは、もっと高額になります。 - 授業料

国立大学は年間約54万円、私立大学は文系で年間約80〜100万円、理系で年間約100〜150万円くらい。医学部、歯学部、薬学部は、もっともっと高額になります。

これらの他に、塾や予備校の費用、教材費、模擬試験の受験料、願書の送料、面接や試験会場までの交通費、宿泊費なども必要です。入学準備のための費用(パソコン、教科書、制服、スーツなど)も意外とバカになりません。

お子さんが一人暮らしを始める場合は、敷金、礼金、前家賃、家具や家電製品の購入費用、引っ越し費用、そして毎月かかる家賃や生活費も必要になります。家賃は、住む場所や部屋の広さなどによってピンキリですが、大学周辺のワンルームマンションだと、だいたい5〜7万円くらいが目安です。

これらの費用は、いつ、どれくらい必要になるのかを事前に把握しておくことが大切です。

4月入学の場合の費用発生時期の目安

- 受験料:1月頃(願書提出時)

- 入学金:2月〜3月頃(合格発表後)

- 授業料(前期分):3月頃(入学前)

- 授業料(後期分):9月頃

- 一人暮らしの費用(初期費用):1月〜3月頃(新生活の準備開始時)

- 一人暮らしの費用(家賃・生活費):4月以降(毎月)

いつ、何に、どれくらいのお金が必要になるのかを、お子さんの進路に合わせて具体的に書き出してみると必要な金額の全体像が見えてくるはずです。「いつまでに」「いくら」貯めればいいのかが分かれば漠然とした不安も解消されますよ。

資金準備の具体策…貯蓄、保険、投資、教育ローン、どれが向いている?

教育資金を準備する方法は色々あります。「貯金? 保険? 投資? 教育ローン?」それぞれメリットとデメリットがあるので、ご家庭の状況や考え方、そしてどれくらいリスクを取れるかなどを考えて、一番合った方法を選びましょう。

どれか一つに絞る必要はなく、いくつかの方法を組み合わせるのも良いですね。

計画的な貯蓄

これは王道! 毎月コツコツ貯金していく方法です。銀行の預金口座や郵便局の定額貯金などが一般的ですね。金利はあまり高くないけど、元本割れのリスクがないので「とにかく安全に貯めていきたい!」という方におすすめです。

学資保険

子どもが生まれた時に加入する保険で、満期が来たら教育資金として受け取ることができます。保険料を支払う期間や満期金は、契約内容によって色々です。

貯金と同時に、万が一のことがあった場合の保障も付いている商品もあるので、「もしもの時にも備えておきたい」という方にもいいかもしれません。

投資信託、NISA

投資信託は、複数の株式や債券などに投資することで、リスクを分散しながら運用できる金融商品です。NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる、とってもお得な制度!

ジュニアNISAは、0歳から19歳までのお子さんを対象とした制度で、積立NISAは、毎月コツコツ積み立てていきたいという方におすすめです。

投資は、元本割れのリスクがあることも頭に入れておかないといけませんが、長期的に運用することで大きなリターンが期待できます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

掛金が全額所得控除になるので、節税効果もバッチリ! 運用で増えたお金も非課税で、60歳になったら年金または一時金として受け取ることができます。将来の年金対策にもなるので、検討してみる価値ありです。

教育ローン

教育資金が不足する場合に、金融機関からお金を借りる方法です。銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などが教育ローンを提供しています。

金利や返済期間、借入限度額などは、金融機関によって異なるので、よく比較検討してから選びましょう。返済の負担を軽くするために、親子で返済計画をしっかり立てておくことが大切です。

行政・企業の支援制度…賢く利用して、教育費の負担を軽減!

教育費の負担を少しでも軽くするために、行政や企業が提供している支援制度はぜひ活用したいですよね。

私も市報で見つけた奨学金情報のおかげで、教育費の負担をグッと減らすことができました。行政・企業の支援制度は本当にたくさんあります。

このコラムの前半でお話した「早めの準備」と、この「支援制度の活用」。実は、ここで全てが繋がるんです!

お子さんが小さいうちから計画的に準備を始めれば、それだけ多くの選択肢の中から最適な方法を選ぶことができます。受験のことだけを考えるのではなく、お子さんの将来を見据えた、しっかりとしたライフプランを立てることが大切なんです。

お子さんの教育にじっくり向き合い、計画的に資金を準備することで、受験時の金銭的な負担もずいぶん軽くなります。

行政や企業の支援制度は、まさに家計の救世主! 例えばこんな支援制度があります。

給付型奨学金

返済不要! 成績優秀なお子さんや、経済的に困っているご家庭のお子さんが対象です。「もらえるお金があるなら、ぜひ申請したい!」という方は、アンテナを張って情報収集をしてみましょう。

授業料減免制度

一定の条件を満たせば、大学の授業料が減免、または一部負担してもらえる制度です。経済的な理由で大学進学を諦めかけているお子さんにとっては希望の光ですよね。

起業家育成プログラム

将来、起業したいと考えている中高生を対象とした、返済不要の奨学金プログラムを提供している企業もあります。「うちの子、将来は起業家になりたいって言ってるの!」という方は、ぜひチェックしてみてください。もしかしたら、お子さんの夢を応援してくれる制度が見つかるかもしれません。

留学支援制度

留学を考えているお子さんを対象とした奨学金や助成金も、国や地方自治体、大学などが提供しています。留学費用は、渡航費や滞在費、学費など、何かと高額になりがち。「留学は費用が高いから…」と諦めていたお子さんも、支援制度を利用すれば夢を実現できるかもしれません。

これらの制度は、それぞれ対象者や条件、申請方法、募集期間などが異なります。こまめに情報収集して、お子さんにピッタリの制度を見つけてあげましょう。

では、こうした支援を受けるにはどんなことをしたらいいのでしょうか?

そう、早いうちから準備を始めることが大切です。

- お子さんの成績を上げる

成績優秀なお子さんを対象とした奨学金制度はたくさんあります。お子さんが「勉強、頑張ろう!」と思えるように、学習環境を整えてあげたり、学習方法を一緒に考えてあげたり…親としてできるサポートをしていきましょう。 - 課外活動に積極的に参加する

ボランティア活動や地域活動、部活動、生徒会活動など、学校外での活動も、選考の際に評価される場合があります。「どんな活動があるの?」「やってみたい活動はある?」と、お子さんと一緒に探してみるのもいいですね。 - お子さんの個性や強みを伸ばす

音楽、スポーツ、芸術、語学など、お子さんが得意な分野で才能を発揮できるよう、サポートしてあげましょう。中には、特定の分野で優秀な成績を収めた学生を対象とした奨学金制度もあるんですよ。 - 留学計画をしっかり立てる

留学支援制度を利用したい場合は、留学の目的や目標、そして帰国後の進路などを明確にした具体的な留学計画を立てる必要があります。留学エージェントなどに相談してみるのも良いかもしれませんね。

教育資金に関する情報は、文部科学省や各自治体のホームページ、金融機関のホームページなどで調べることができます。

「知らなかった!」では済まないくらい、教育資金に関する制度はたくさんあります。少しでも負担を軽くするためにも、ぜひアンテナを張って情報収集をして、お子さんの教育資金を賢く準備してあげてください。

専門家への相談。不安を解消! 女性FPだからこそ、寄り添えるお悩み

ここまで、受験プランニングと資金計画について色んなお話をさせてもらいました。

「お金のこと、受験のこと、子育てのこと…色んな悩みが入り混じって、頭がパンクしそう!」 そんな時は、一人で抱え込まず、専門家に相談してみましょう。

ファイナンシャルプランナー(FP)や教育コンサルタントなど、受験に関する相談に乗ってくれる専門家はたくさんいます。でも、子育て中のママだからこそ相談したいこと、女性だからこそ相談しづらいこと…って、ありますよね?

実は私自身も、かつては子育てと仕事の両立に悩み、教育資金のことで頭を抱えていた、働くママの一人です。だからこそ、子育て中のママの気持ちが痛いほどよく分かります。お金の不安、将来への不安、そして「子どもに良い教育を受けさせてあげたい」という親心…色んな気持ちが入り混じって、どうしたらいいのか分からなくなってしまうこともありますよね。

ファイナンシャルプランナー(FP)による資金計画…ぜひ日高叔子にご相談ください

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金のプロ! 家計の状況や将来のライフプランをヒアリングした上で、教育資金の準備方法や、奨学金・教育ローンの活用方法など、あなたに合った資金計画を提案してくれます。

「教育資金、一体いくら必要なの?」「貯金はしてるけど、足りるかしら…」「学資保険って、入った方がいいの?」など、お金に関する疑問や不安は、FPに相談すればスッキリ解決!

FPは、保険や投資、税金、不動産、相続など、お金に関する幅広い知識を持っているので、教育資金以外のことでも気軽に相談できますよ。

「女性のためのマネー相談室」では、私日高叔子が、随時無料相談を受け付けています。子育て中のママ、働くママとして、あなたの悩みに寄り添い一緒に解決策を考えていきます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

メルマガ登録

お金の悩みは、一人で抱え込みがちですが、あなたには同じ悩みを持った仲間がいます。日常生活のお金の悩みから将来設計まで、日高叔子と共に解決の糸口を見つけましょう。

女性の為のお金の専門家(ファイナンシャルプランナー)日高叔子が、あなたのお金の悩みや不安解消に役立つ情報を発信しています!